「情報を選ぶ側に、ぼくはなる」

なにかとリテラシーが必要になる昨今、健康や美容の情報を得る場合でもリテラシーが必須となってきました。

誰しもが情報を発信できる環境なので、信頼性の高い情報もあれば怪しい情報もあります。

国が怪しい情報源を片っ端からつぶしてくれたらいいのでしょうが、それは現実的ではありません。

では、いったいどう判断すればいいのか。

重要になってくるのが、ヘルスリテラシーという能力です。

「ヘルスリテラシー」とは、健康や医療に関する正しい情報を入手し、理解して活用する能力のこと。

この能力は一人一人が身につけなければいけません。

今回は、ヘルスリテラシーについて解説をしていこうと思います。

自分の体のことを完全に人任せにしてしまうと、怪しい健康ビジネスの渦に取り込まれてしまうかもしれません。

不安を煽ることで利益を得ようとするビジネスも、世の中にはたくさんあります。

取り込まれてしまうと、精神面でも金銭面でもいいことがありません。

ヘルスリテラシーを身につけて主体的に情報を選べられたら、そのようなことを回避できる可能性が高まります。

さて、それでは一緒にお勉強していきましょう。

長くなりますが、長文を読むというのもヘルスリテラシーを高める訓練だと思っていただければ幸いです。

この記事ではよくある広告やうたい文句の批判をたくさんしますが、否定はしません。それら広告やうたい文句を回避する知恵を少しでも身につけていただければと思いながら、今回の記事を書きました。

目次

日本人はヘルスリテラシーが低いという調査結果

はじめから悲しいお知らせです。

以前、ダイヤモンドオンラインにて『日本人のヘルスリテラシーは世界最低!?』という記事を目にしました。

日本人1000人を対象にヘルスリテラシーを評価するテストをしたところ、ヨーロッパ8カ国や東南アジアの国々と比較して最低だったそうです。

インフルエンサーが紹介した商品が飛ぶように売れたり、根拠不明な陰謀論が出回ったりするのもヘルスリテラシーが低いからなのでしょうか。

どうやら自分の体のことについては情報を深く探っていかないというのが、日本人の特徴のようです。

これでは情報を選ぶ側にはなれません。

具体的なテスト結果の数値を知りたい方は下記サイトをご覧ください。

参考サイト:『健康を決める力 日本人のヘルスリテラシーは低い』

ヘルスリテラシーとは?健康情報を見極める力のこと

ヘルスリテラシーという能力を高めることは、ただ情報を選べるようになることだけではありません。

能力を高めることで、情報の選択だけでなく、その内容を批判的に分析できるようになってきます。

分析ができるようになることで、医師が書いた本だからすべて信頼できるわけではないなんてこともみえてきます。

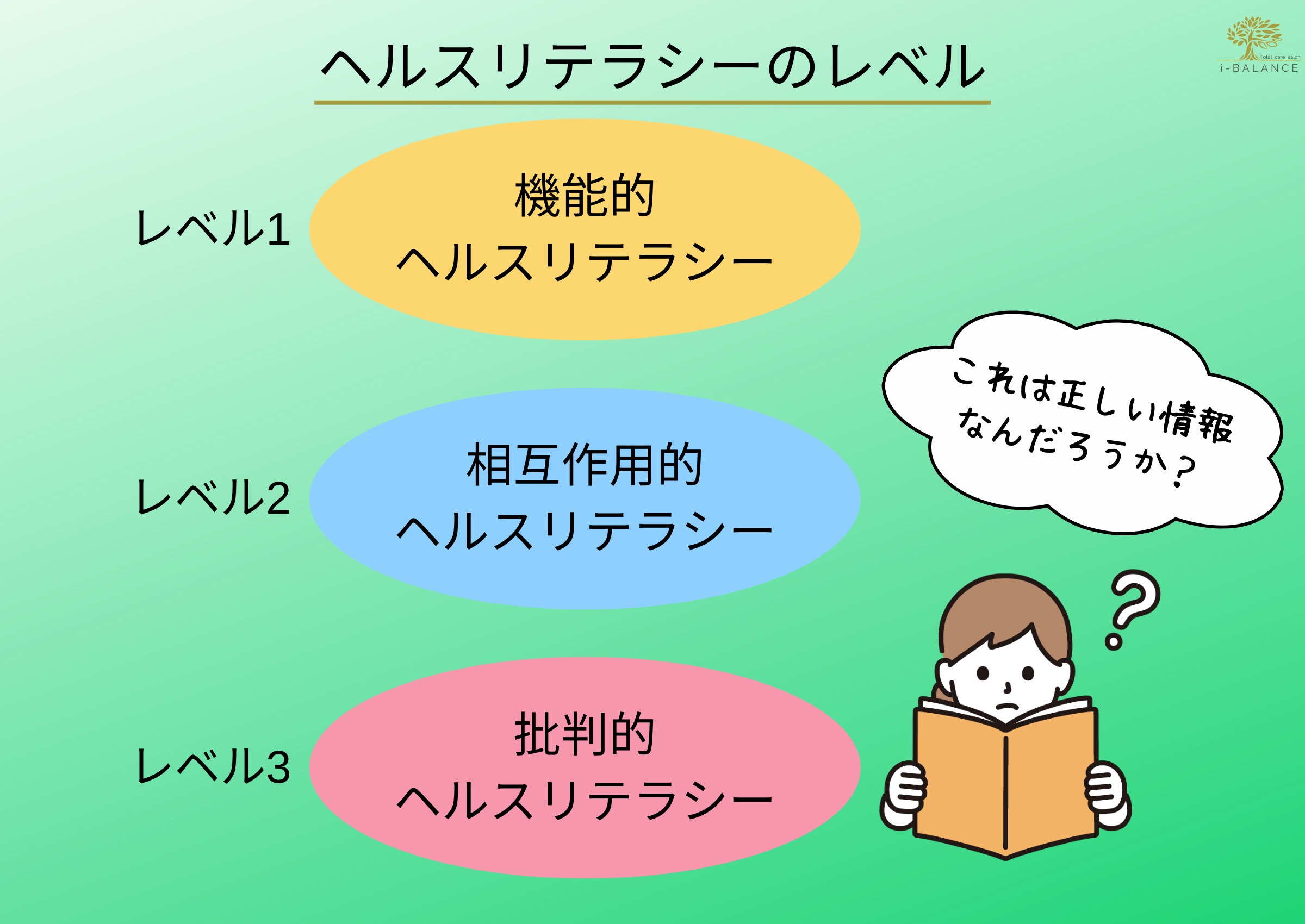

ヘルスリテラシーには3つのレベルがある

ヘルスリテラシーの概念をつくったドンナットビームさんは、その能力を3つのレベルに分けて提唱しています。

病気のリスクや医師からの指示を理解して、それにしたがうといった基本的な能力が、レベル1の機能的ヘルスリテラシー。

大量の飲酒や喫煙などが病気のリスクにつながることや、医師から処方された薬の服用方法を守るなど、当たり前の部分がレベル1です。

これは誰しもが獲得しているかと思います。

しかし、情報過多の時代を生きていくためには、もうちょっとレベルを上げていきたいところです。

ぜひとも獲得したいのが、レベル2の相互作用的ヘルスリテラシー。

ネットの情報や、誰かに聞いた情報から自分にとって必要なものをピックアップし、より良い状況になるよう活用するレベルが相互作用的ヘルスリテラシーです。

自分にとって必要な情報をピックアップするためには、その情報の意味を理解しないとできません。

これができるといい感じです。

ただ、このあとご紹介するヒューリスティックやバイアスといったことを考えると、もうひと頑張りしたいところ。

目指したいのはレベル3の批判的ヘルスリテラシーです。

その名のとおり、情報を批判的に考えることができる能力です。

- テレビで医師が言っていたから

- 本に書いてあったから

- 信頼できる〇〇さんが言っていたから

このようなことを見聞きしたとしても、それが本当に正しいのか、自分にとって必要なのかは批判的に考える必要があります。

冷静になって一回考えられるようになったら、かなり自分で情報を選ぶことができます。

仕事やら家事やらいろいろと忙しく、体のことは専門家に丸投げしたいところですが、自分の人生を主体的に生きていくためにもヘルスリテラシーはしっかりと身につけておきたい能力です。

ヘルスリテラシーを身につけるために知っておきたいバイアス

体に関する知識を持っているならある程度、情報は吟味できますが、専門家でもないかぎり解剖学や生理学といったものはとっつきにくいかと思います。

そこで知っておきたいのがヒューリスティックや認知バイアスです。

ヒューリスティックというのは、人間はなにかを決めるときに、経験から直感的で簡単な意思決定をしてしまうという特性のこと。

意思決定においてヒューリスティックは悪いものではありませんが、ときに合理的ではない選択をしてしまうことがあります。

認知バイアスとは、そのような選択のミスのことを行動経済学ではいうそうです。

この人間の性ともいえる部分をうまく活用し、自分たちの利益だけを考えた情報発信者や健康ビジネスが存在します。

そこでいくつか、よくあるヒューリスティックと認知バイアスをご紹介します。

思い浮かびやすいものを選んでしまう

どうやら人間の脳というのは、記憶に残っていて思い出しやすいものを選択してしまう癖があるようです。

これを利用可能性ヒューリスティックといいます。

- 車の事故のニュースを見たあとに出かけると、なんだか車が怖く感じる

- ワクチン接種した友達の副反応エピソードを聞いて、ワクチン接種が嫌になる

などは経験がある人も多いのではないでしょうか。

ヘルスリテラシーの観点からとくに気をつけたいのは、後者のような健康に関わる場合です。

専門家の意見よりも、伝え方にインパクトのある広告や、友達からの口コミなどの情報を信じてしまいがちなのは、利用可能性ヒューリスティックが働き、合理的な判断のミスがおこっているからかもしれません。

陰謀論なんかもインパクトが強いので、うっかり信じてしまいそうになりますよね。

利用可能性ヒューリスティックは仕方のない部分もありますが、選択をするときは冷静になって考えたいものです。

たくさんの人が選択しているものは良く見える

口コミやいいねがたくさんついている商品や情報、なんとなく信用してしまいませんか?

たくさんの人が支持しているものが良く見えてしまうことを、バンドワゴン効果といいます。

みんなと一緒だと安心するという心理も、バンドワゴン効果による認知バイアスです。

たとえば「この商品は〇〇万人の方にご愛用いただいている商品です」なんて言われたら一瞬、心が揺らぎませんか?

- 口コミ

- いいね

- 行列

- 人数や時間

このようなものは提供する側が操作可能な情報です。

まったく信用ならないというわけではありませんが、「おっ、いいかも」と思っても、すぐに行動に移さないほうがよさそうです。

ちなみにバンドワゴン効果とは逆で、みんなと違うものがいいと思うことを、スノッブ効果というそうです。

ぼくはこちらにやられるタイプです。

なにかに優れていると、ほかも優れているように思えてしまう

ルックスがいい人は仕事ができそうに見えたり、いつもニコニコしている人は優しそうに見えたり、なにか優れているものがあるとほかのことも優れているように思える認知バイアスのことを、ハロー効果といいます。

この逆も同じです。

みすぼらしい見た目の人は仕事ができなさそうに見えたり、いつもぶすーっとしている人はとっつきにくそうに見えたりしますよね。

話してみると第一印象と違った、なんてことは日常でたくさんあります。

このハロー効果、情報を選ぶときには注意が必要です。

- 〇〇医師推奨の〜

- 〇〇賞受賞の〜

- 有名人も愛用の〜

なにかの権威を利用したものはたくさんあります。

こんな文言を見かけたときには脊髄反射で「怪しい」と思ってください。

健康への不安をあおられ、購入してしまう手口へと引き込まれる可能性があります。

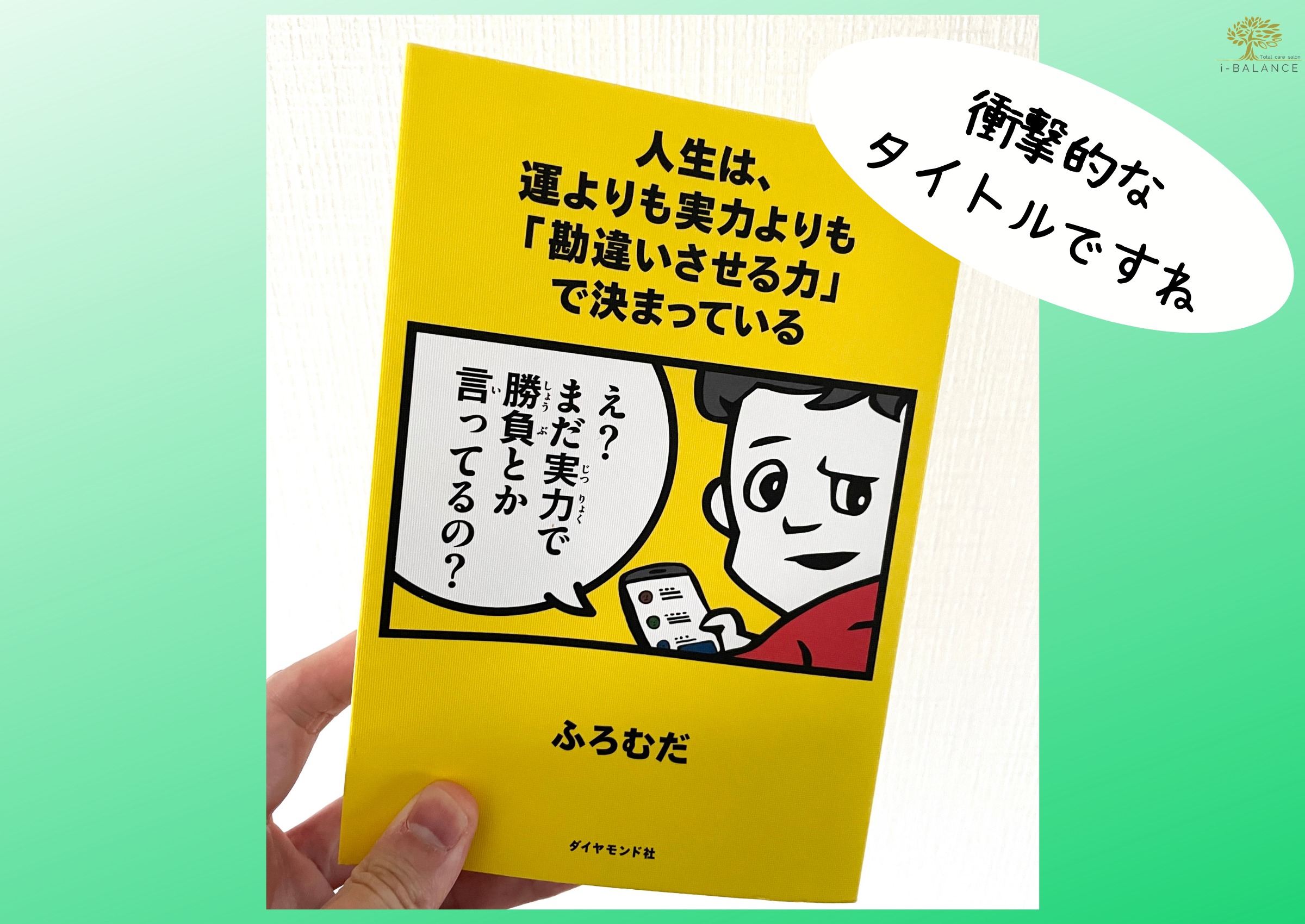

ハロー効果についてはおもしろい本がありますので、ご紹介いたします。

『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』著者 ふろむだ

衝撃のタイトルです。

この本では、他人が抱く自分にとって都合のいい思考の錯覚のことを、錯覚資産とよんでいます。

錯覚資産をどのように作るのかというところがなかなかおもしろいので、引用させていただきます。

しかし、真実を語れば語るほど、あなたの言葉は勢いを失い、魅力を失い、錯覚資産はあなたから遠のいていく。

大きな錯覚資産を手に入れたいなら、「一貫して偏ったストーリー」を語らなければならない。バランスの取れた正しい主張などに、人は魅力を感じない。それでは、人は動かせない。「シンプルでわかりやすいこと」を、それが真実であるかのように言い切ってしまえ。本当は断定できないことを、断定してしまえ。

引用元:『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』p270より

SNSやネットでよく見かける情報のテンプレではないでしょうか。

健康業界でも、錯覚資産をうまく利用しているビジネスや人はたくさん存在します。

そのようなビジネスや人が提供する内容そのものを否定するわけではありませんが、利用する側としてはハロー効果に対してのフィルターは持っておきたいところです。

第三者の情報のほうが信頼されやすい

「なにを買うかより、誰から買うかの時代」なんてことを誰かが言っていたような気がしますが、これはまさしくウィンザー効果を利用したビジネスではないかと思います。

ウィンザー効果とは、提供する当事者からの情報よりも、第三者からの情報の方が信頼性が高くなるという認知バイアスのことです。

評価の高い口コミを見ると「よさそうだ」と思いますよね。

そこまではいいとして、注意したいのが錯覚資産を利用したウィンザー効果です。

ふろむださんの本でいわれている、自分にとって都合のいい思考の錯覚。

錯覚はハロー効果を生み出し、錯覚資産として形成されていく。

そんな錯覚資産を持った人物が第三者として、商品を紹介していたらどうでしょうか?

「よさそうだ」と思ってしまいませんか?

インフルエンサーを使ったビジネスなんかがこれです。

いまでこそ「ステマ、ダメ、絶対」といわれるようになりましたが、まだまだインフルエンサーと呼ばれる人物はたくさんいます。

「なにを買うかより、誰から買うか」という言葉を批判的に考えることは、情報を選ぶうえで、一度立ち止まって考えるきっかけになってくれるのではないでしょうか。

※インフルエンサーを否定しているわけではありません。

見たいものしか見えなくなる

自分が信じていた情報が違うとわかったとしても、がんばって調べたものであればあるほど受け入れ難いものがあります。

なんでこんなにも受け入れ難くてモヤモヤした気持ちになってしまうのでしょう?

それは、確証バイアスという認知バイアスがあるからです。

どうやら人間は、無意識に自分の考えや意見に合った情報ばかりを集めてしまい、それに反する情報はシャットダウンしてしまうようなのです。

これがまた、なかなかあらがえません。

自分の意見と反対の意見を調べなければいけないとき、心がモヤモヤしませんか?

でも、確証バイアスをできるかぎり避けるには、反対の意見を調べる必要があります。

「これは絶対にこうなんだ」とならず、柔軟に情報を吟味していきたいものです。

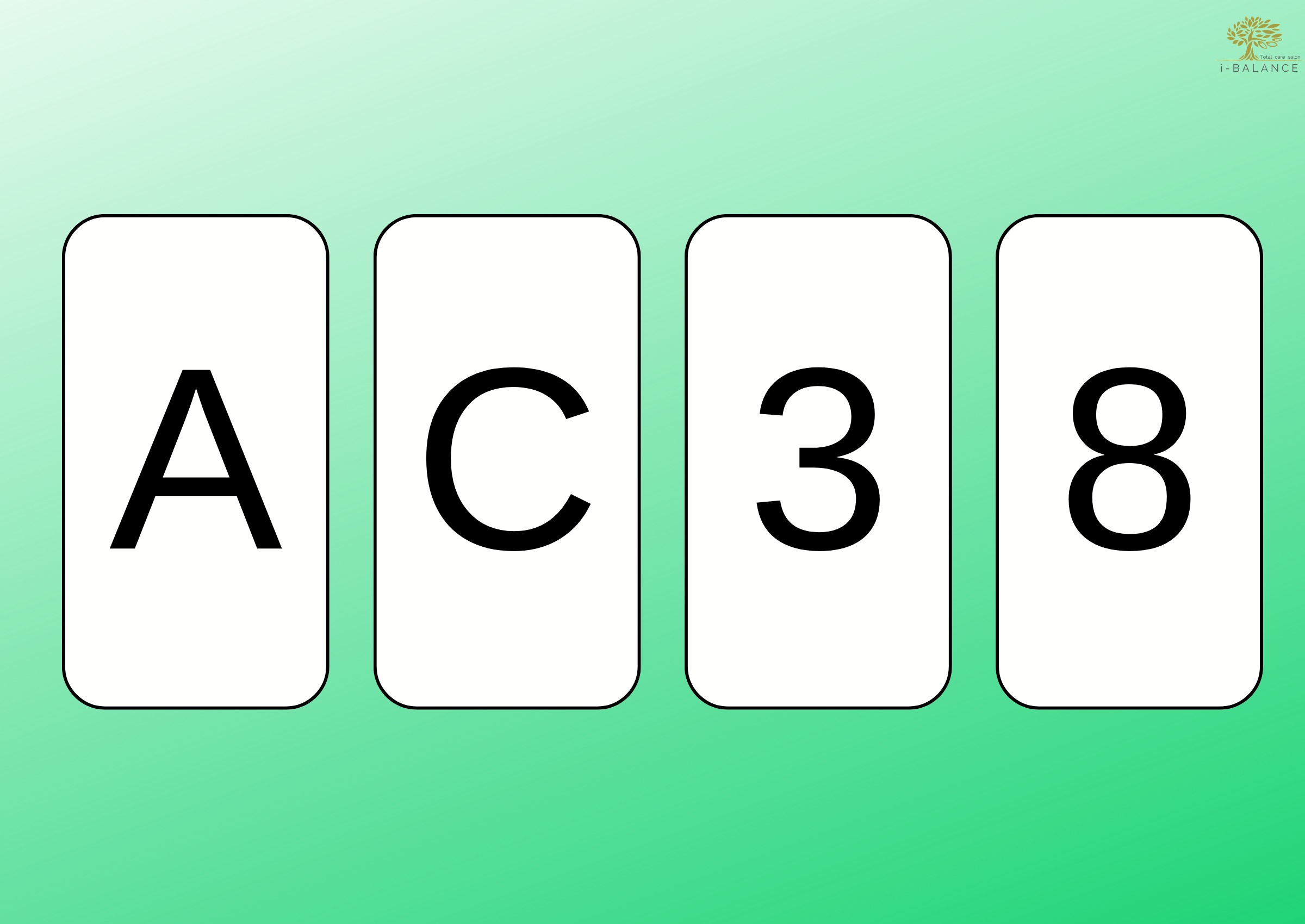

ひとつ、確証バイアスというものがどのように潜んでいるのか、確認するための問題がありますので、ご紹介します。

A、C、3、8と書かれた4枚のカードがあります。

この4枚のカードは片面にはアルファベット、もう片面には数字が書かれています。

一方の面が母音ならば、もう一方の面は偶数であるという仮説が正しいかどうかを確認するために、裏返す必要のある最小限のカードはどれでしょうか?

正解はAと3です。

Aと8って答えませんでしたか?

この問題の正解率はかなり低いようで、人間は正しいかどうかの確認は得意ですが、反証するのは苦手だということがわかる問題でした。

ちなみにぼくは問題文からよくわかりませんでした。

まずは読解力の方からなんとかしようと思います。

確証バイアスは増幅されやすい

確証バイアスを増幅するものがあります。

それはSNSです。

確証バイアスがある状態でSNSの世界にもぐってしまうと、さらにその考えは増幅されてしまう傾向があります。

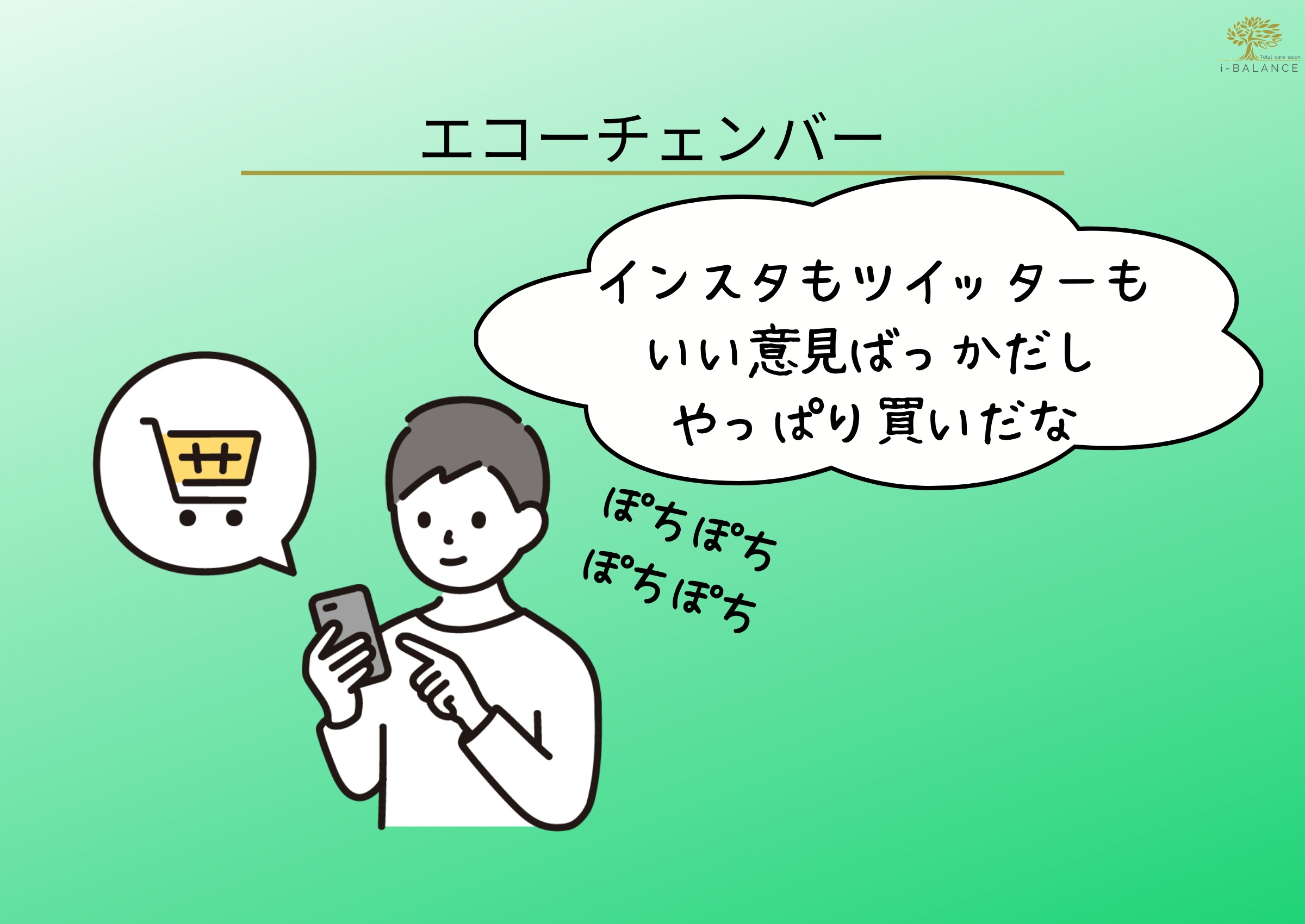

特定の考えや意見が増幅され、あたかもみんなが同じ考えを持っているかのように錯覚してしまうことを、エコーチェンバーといいます。

- 確証バイアスにより、自分にとって心地の良い考えしか目に入らなくなる

- SNSで同じような考えを持つ人を発見する

- 大多数の人が同じ考えを持っていると錯覚してしまう

- 確証バイアスが強化される

SNSのような閉鎖的な空間では、このようなことが起こりやすいといわれています。

新型コロナウイルスでも、さまざまなデマが流れましたよね。

うっかり「みんな同じ考えだ」と錯覚してしまいそうになりますが、そうなりそうなときにはエコーチェンバーという現象があることを思い出してみてください。

ストレスがヘルスリテラシーを鈍らせる

ストレスが多いとさまざまな影響が出ますが、意思決定にも影響があります。

ストレスが多いことで脳が「つらたん」となると処理能力が落ち、コントロールが効きづらくなるといわれています。

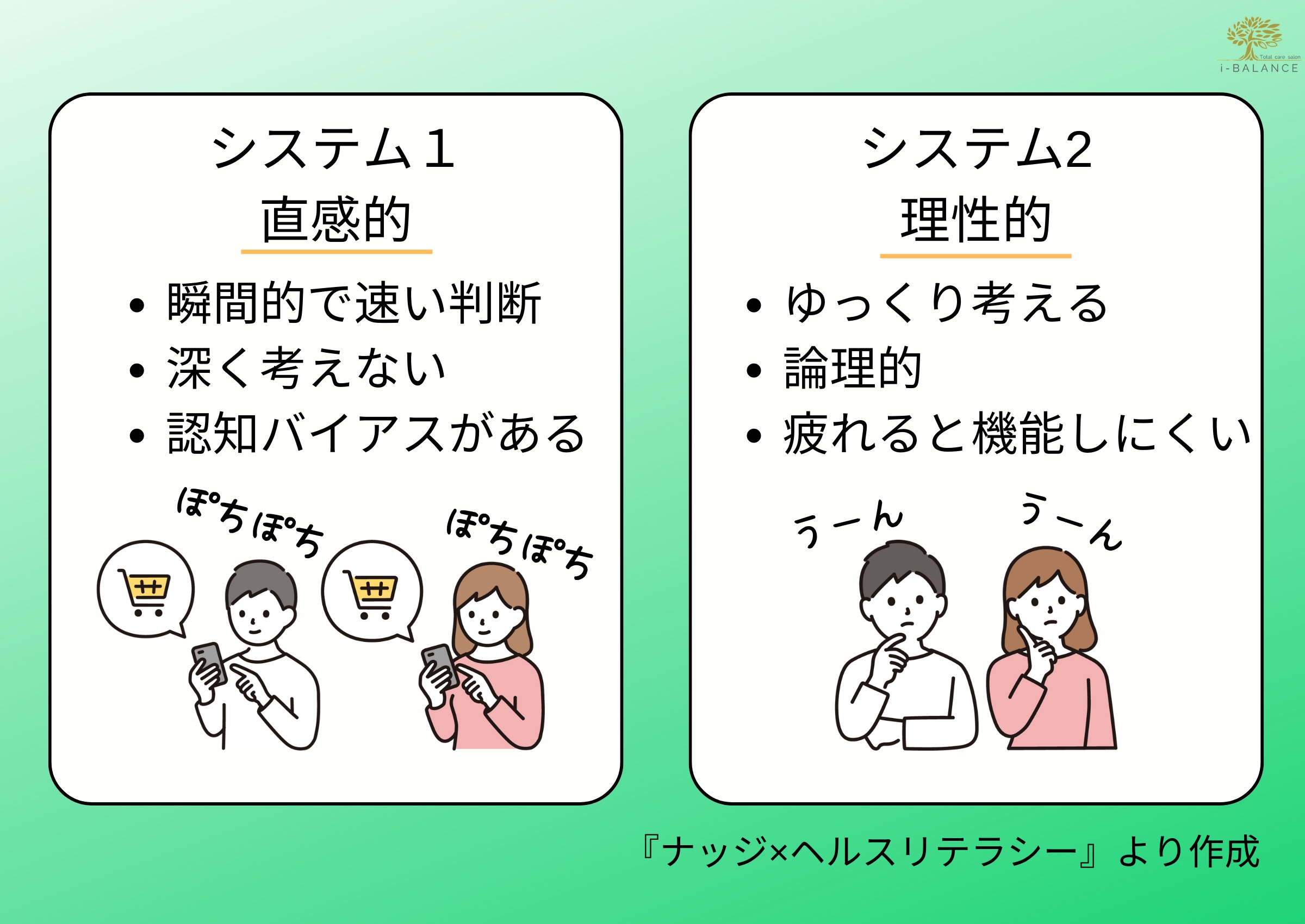

このことについて『ナッジ×ヘルスリテラシー』という本では、2つの思考モードが関係していると書かれています。

本書によれば、意思決定のほとんどはシステム1の直感的に行われているとのことです。

人間はこういった2つの思考システムを使い、日々生きています。

どちらかがダメということではありませんが、ストレスが多い場合は注意した方がよさそうです。

ストレスを感じ、交感神経が活発になった状況は、身体にとっては”緊急事態”と認識される。そのような状況では、「悠長に意思決定している場合ではなく、とっさに判断して、危機を乗り切らないといけない」と人間の体はプログラミングされている。そのため、ストレスが高まった状態では、スピーディーな意思決定に適したシステム1が優位に作動してしまうのである。

引用元:『ナッジ×ヘルスリテラシー』p6より

直感的な意思決定には認知バイアスが潜んでいます。

理性的に考えれば「これはデマだな」とわかる情報でも、ストレスが多いと認知バイアスの影響から「え、そうなの?」と信じさせられてしまうかもしれません。

意思決定においてもストレスは関与していたのですね。

24時間、戦ってはいけません。

認知バイアスの知識はヘルスリテラシーの役に立つ

ここまでいくつか、人間の選択のミスをご紹介してきました。

では、選択のミスを完全に回避することはできるのでしょうか?

残念ながら、できないと思います。

ふろむださんの著書『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』にも書いてありますが、正確なだけの情報なんておもしろくないし、売れない。

健康を害するような悪質なデマは排除される必要がありますが、売る側はときに断定したほうがいい場合もあります。

それに、友達からなにかの情報を聞いたとき「それって〇〇バイアスじゃない?」なんてチクチク言っていたら友達をなくします。

ヒューリスティックや認知バイアスといった人間の特性を知ることは、それを利用している相手を否定するものではなく、自分がいったん冷静になるための知識だと思います。

頭の片隅に入れておくと、いつか役に立つときがきますよ(断定)

健康情報を見極めるために覚えておきたいエビデンスレベル

健康商品にも使われている言葉、エビデンス。

エビデンスとは科学的根拠という意味で、さまざまな研究や症例報告などを分析したデータになります。

「エビデンスがあります」と言われると、その商品や情報の裏付けとなる根拠がある気がして、信じてもいいように思えます。

でも、エビデンスがあるといっても、それだけで信頼できるわけではありません。

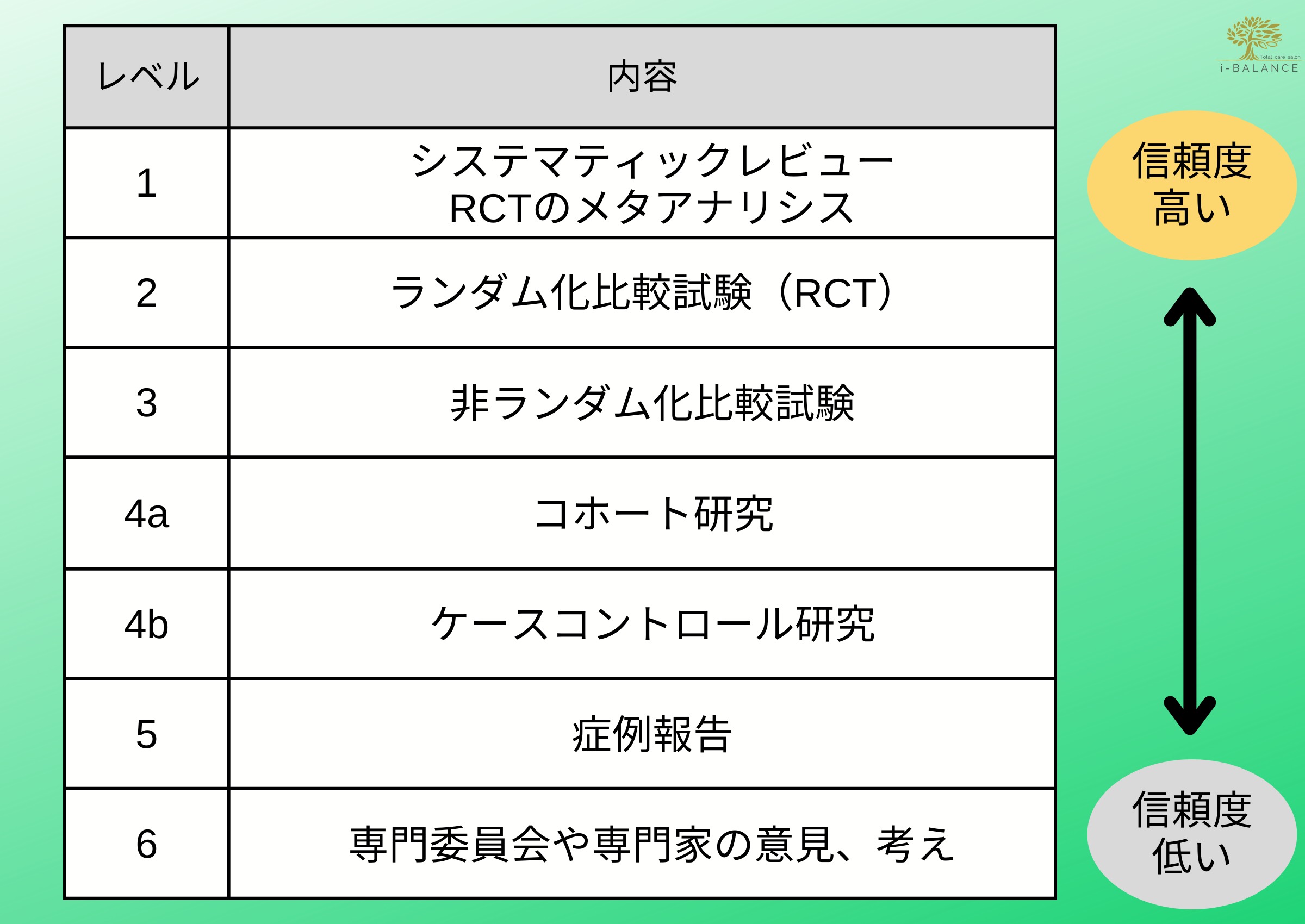

エビデンスにはレベルがあるからです。

そのレベルによって、どのくらい信頼できるものなのかを知ることができます。

それぞれの研究内容の詳細は省きますが、レベル1が最も信頼度の高いエビデンスで、レベル6が信頼度の低いエビデンスとなります。

「エビデンスがあります」といっても、メタアナリシスと専門家の意見とでは信頼度に大きく差があります。

じつは、個人的な少数の症例報告や専門家の意見といったものは、情報を選ぶにあたってあまりあてになりません。

その「エビデンスがあります」のエビデンスには、いったいどのような研究が行われたのか、はたまた専門家個人の意見なのか、その辺りを確認したいところです。

さて、この表を見てお気づきになりましたでしょうか?

動物実験がありませんね。

動物実験はエビデンスにはならない

リスクのある実験をいきなり人間ですることはできないため、マウスやサルなどの動物で実験をすることがあります。

健康商品や化粧品にかぎらず、お薬や病気の治療方法においても動物実験は行われます。

もちろん、動物愛護の観点から動物実験にもガイドラインがあり、倫理的にどうなのか、その方法が定められているようです。

参考:日本実験動物学会 法律・各省の基本方針

有名な科学雑誌に動物実験が掲載されることもありますが、それは参考する価値があると認められたものです。

人間にも同じ効果があると認められたわけではありません。

動物実験で〇〇の効果が実証されたからといって、すぐ信じてしまわないよう注意が必要です。

効果がないというわけではない

エビデンスレベルについてみてきましたが、ここで覚えておいてほしいことがあります。

- エビデンスレベルが低い

- エビデンスがない

この2つは決して効果がないということを意味しているわけではありません。

もっともエビデンスレベルの高いRCTのメタアナリシスだからといって、完全に誰にでも効果があるというわけではありません。

そうです、曖昧なんです。

ヘルスリテラシーを向上させるという視点でのアドバイスとしては、「医療の不確実性に耐えること」が情報を活用する際のポイントになるのではないかと考えます。正確で信頼できる情報でも、必ず医療の不確実性が伴います。つまり、正確で信頼できる情報を入手して、その情報どおりに行動しても、効果が確実に保証されているわけではありません。

引用元:『民間療法は本当に「効く」のか』p144より

人間には認知バイアスがあり、ときには合理的ではない判断をしてしまう生き物です。

ハロー効果を利用した「断定する人」、「断定する情報」を信頼してしまいがちな生き物です。

そんな自分に一回ブレーキをかける基礎体力のようなものが、「医療の不確実性に耐える」ということだと思います。

これも個人の意見なのですが、お手柔らかにお願いします。

研究の内容を読むときに意識したいPICO

「〇〇に効くということが証明されました」とうたった商品があったとして、どんな実験をして、どんな結果だったのか、もうちょっと詳しく知りたいときに研究内容を見ますよね。

とはいえ、研究内容が書かれた論文はちょっと難しい。

そこで少しでも読めるようになるために覚えておきたいのがPICOです。

- P・・対象者

- I・・介入

- C・・比較

- O・・結果

つまり、どんな人に対してどんなことをして、何と比較した結果どうなったのかということです。

「〇〇に効くということが証明されました」という商品の結果だけ見ると、「おー、なるほど」と思ってしまいますが、PICOに当てはめながら見てみるといろいろなことが考えられるようになります。

- あれ?対象者に偏りがあるぞ

- そもそも対象者少ないぞ

- あれ?比較対象がない

などなど、結果をパッと見ただけではわからないことが見えてきます。

PICOについて、さらにイメージをつかみたい方は小児科医の岡本光宏先生のブログから『誤った統計学4例。論文を正しく読む方法。』という記事がとてもイメージしやすいので、ご覧になってみてください。

治療機会を失わないためにもヘルスリテラシーは重要

ここからは統合医療についてのお話です。

まずは統合医療という言葉の確認から。

いわゆる「統合医療」は、近代西洋医学と相補(補完)・代替療法や伝統医学等とを組み合わせて行う療法であり、多種多様なものが存在します。

近代西洋医学とは、病院で行われるような健康保険が適応される標準治療のことをいいます。

それに対し、サプリメントやマッサージ、鍼灸、アロマなど当店でも扱っているようなものを補完代替療法といいます。

補完代替療法について、はっきりとした定義はありませんが、その補完代替療法と標準治療を組み合わせてQOL(生活の質)を向上させようというのが統合医療です。

鍼灸については補完代替療法ではなく医療というカテゴリーになるそうですが、この辺りの定義については難しいので、この記事では補完代替療法に分類させていただきます。

国の制度としての補完代替療法

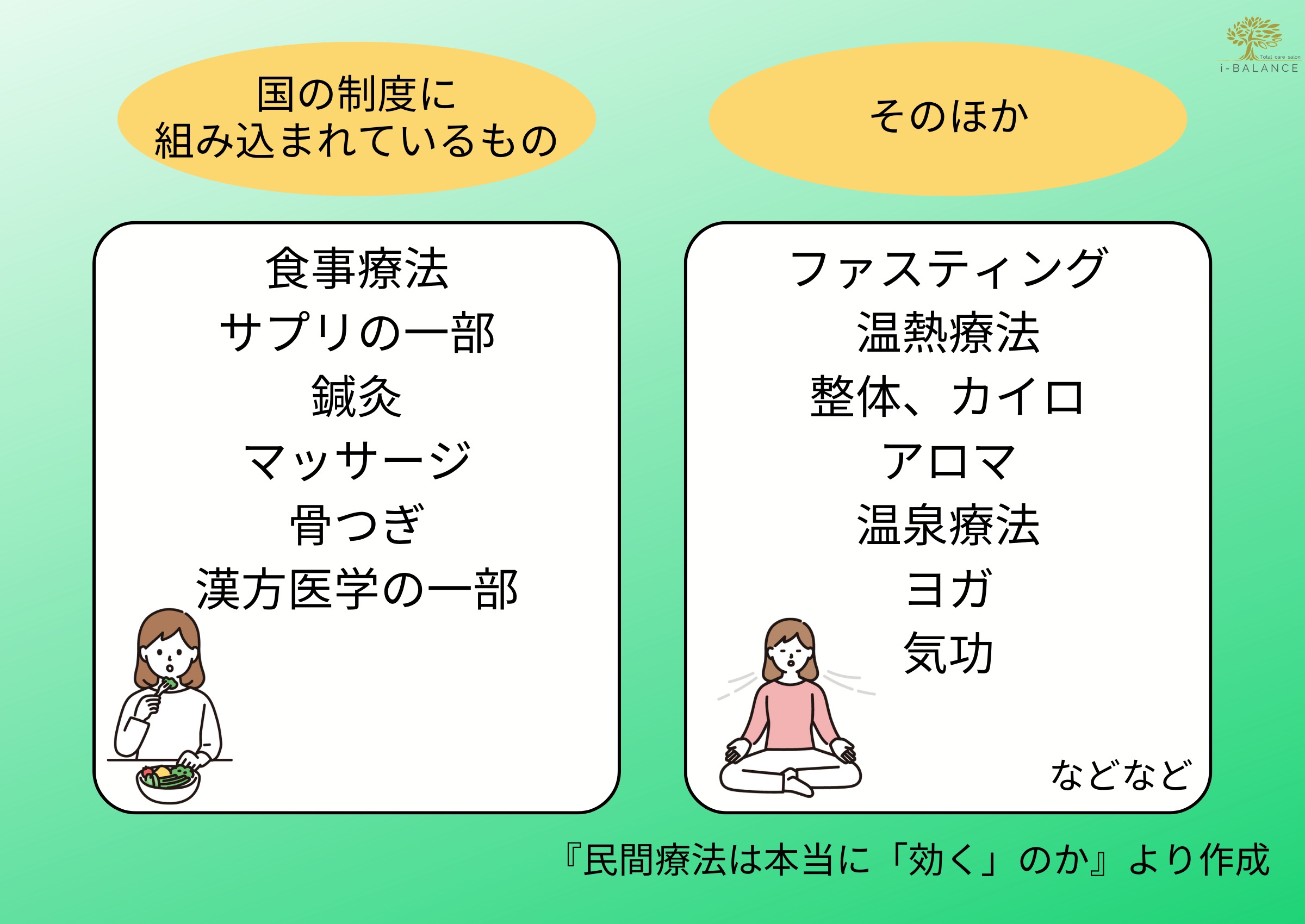

補完代替療法というと民間療法のイメージがありますが、国家資格として国の制度に組み込まれているものがあります。

国の制度に組み込まれていないからといって「まったく効果がない」ということを意味するわけではありません。

ただ、ハロー効果など認知バイアスを利用した、いわゆる売る仕掛けをしやすいのは国の制度に組み込まれていないものです。

これは売る仕掛けが悪いとか良いとかいう話ではなく、国の制度に組み込まれているものは広告の内容に制限がかかっているからです。

とはいえ、国家資格を持っていても売る仕掛けを巧みに使っている人や、標準治療からかけ離れた誤情報を流す人が存在するのも現実としてあります。

そこで、補完代替療法を利用するときに覚えておきたいポイントを3つ、ご紹介します。

自然なものでも健康被害はおこる

茶のしずく石鹸事件をご存知でしょうか?

2005年から2010年にかけて販売され、大人気となった茶のしずく石鹸。

この石鹸を使った人でアレルギーを発症した人が多くみられ、大問題となりました。

問題となったのは加水分解コムギ末という成分。

そう、小麦の成分です。

アレルギーを発症した多くの人はもともと小麦アレルギーではなかったようですが、茶のしずく石鹸を使ったことでアレルギーが発症したようです。

食べ物の成分が入った商品を体に使った場合の怖さがわかった事件でした。

茶のしずく石鹸は今でも販売されていますが、問題となった成分は入っていないようです。

販売元のホームページを見ると「無農薬」や「自然派」といった言葉が使われています。

このようなナチュラル思考をくすぐるフレーズはたくさんの商品に使われていますが、必ずしも安全なわけではないことを茶のしずく石鹸事件と一緒に覚えておきましょう。

食品を顔に塗るなど、自然をうたった美容情報がSNSで流れてきますが、要注意です。

高額だからといって必ず効果的なわけじゃない

安かろう悪かろうという言葉がありますが、健康や美容に関しては必ずしも当てはまる言葉ではありません。

なぜかというと、医療に関していえば日本で最高水準の治療というのは健康保険が適応となる、もっとも安い標準治療だからです。

有名人が高額な治療を受けていたり高額な化粧品を使っていたりするのを見かけると、「やっぱり高いものは効果が高いのか」と錯覚してしまいますが、そんなことはありません。

また、「これだけ高いものを使っているのだから効果があるに違いない」や「使い続ければ効果があるはずだ」といったことも、冷静に考えてみたら間違いだということに気づきます。

認知バイアスの存在やエビデンスレベルを知っていると、このような間違いに気づきやすくなるかもしれません。

標準治療の否定は危険

- 薬はあまり飲みたくない

- なかなか症状が治らない

- 医師への不信感がある

このような人の不安につけ込んでくるビジネスというのは、現在も存在します。

そして、そのようなビジネスに多いのが標準治療の否定です。

ごく少数だとは思いますが、鍼灸師のような医療系国家資格を持った人間でも標準治療を否定する先生がいます。

医師でもいます。

解剖学や生理学といった基礎学問を習い標準治療も習ってきたはずなのに、インパクトのある標準治療を否定する情報に流されてしまうのは悲しいことです。

そのような人は「薬を飲むのはやめて、うちで鍼灸していれば治るよ」、「気分が悪いのはデトックスしているからです。この酵素を飲み続ければ必ず良くなる」など、信じ込ませるようなことを言ってくるかもしれません。

そのような人や情報からは必ず離れてください。

代替補完療法は標準治療だけではできない、QOL(生活の質)の向上が望める可能性があります。

標準治療との相乗効果がある場合もあります。

しかし、標準治療を放棄してまで受ける代替補完療法はありません。

治療できる機会を失ってしまう可能性があります。

繰り返しますが、もしもそのようなことを伝えてくる情報や人がいたら、離れてください。

SNSから健康情報を選ぶのは難しい

商品を購入させたり広告をクリックさせたり、何かに誘導させたいためにSNSの健康情報は目にとまりやすいよう誇大表現になりがちです。

これはYouTubeでも同じことがいえます。

残念ながら、正確でない情報がSNSで拡散される確率は正確な情報よりも約70%も高いそうです。

そのなかから健康情報を選ぶとなると、ある程度は体の基礎知識が必要になります。

手っ取り早く情報を得ることができるSNSですが、ファクトチェックということを考えると、もしかすると正確な情報を得るには遠回りとなってしまうかもしれません。

健康情報を見極めるコツ

なにが効果があるのか、人それぞれ違います。

だからといって、しらみつぶしに試すわけにはいきません。

そんなとき参考になるのがエビデンスなのですが、すべてのものに対してエビデンスを確認するわけにもいきません。

すべてのもののエビデンスを確認していたら脳がパンクしてしまい、逆に認知バイアスに陥りやすくなって合理的な判断ができなくなってしまいます。

誰かから情報を入手するたびに「え?ソースは?」なんて聞いていたら、友達をなくします。

でも、騙されたくはないですよね。

そこで、こんなうたい文句を見かけたらまずは怪しめという例を紹介します。

〇〇に効く

断定しちゃってます。

人間は正解がないという正論よりも、偏っていても、むしろ断定している言葉に魅力を感じます。

しかし、効果があるかどうかはエビデンスで判断されるものです。

よくサプリメントやお茶などで、このような「〇〇に効く」という表記がされていることがありますが、もし本当に効果があるのであれば保険適用として国から認められています。

そもそも、病院などのホームページでそんなうたい文句は見かけませんよね。

「〇〇に効く」と断定している根拠となるデータや、それを取り入れることによる経済的負担、体への負担など、メリットとデメリットを天秤にかけたうえで取り入れるかどうか判断しましょう。

〇〇医師の推奨

医師という言葉を見ただけで信用してしまいそうですが、専門家の意見というのはエビデンスレベルでいうレベル6です。

つまり、信頼性は低い。

そしてなにより、誇大広告として規制の対象となる可能性があります。

「誰だよ」とでも思っておきましょう。

有名人やインフルエンサーの推奨

専門家でもなんでもない、一個人の体験談ほど魅力的で当てにならないものはありません。

「私は〇〇で悩んでいて、なにをしてもよくならなかったが、〇〇を使ったらたった1ヶ月でよくなった」

このようなストーリーを語った体験談は、SNSでもよく見かけます。

また、最近はあたかも専門家であるような雰囲気で商品を紹介するインフルエンサーがいますが、どのような資格を持ち、その資格を発行している団体は信頼できる団体なのかまでは確認するようにしましょう。

美容に関するものなら尚更、要注意です。

ビフォーアフターの比較写真

今はいくらでも写真が加工できる時代です。

素人ではわからないように、いくらでも修正ができてしまいます。

また、ビフォーアフターの比較写真は薬機法に触れる可能性があります。

「おー、やってるねー」とでも思っておきましょう。

〇〇しないと良くならない

不安をあおっていますね。

あえてこのような伝え方をする場合もありますが、多くの体に携わるお仕事の人は、このように不安をあおるようなことは言いません。

まるでそれを続けないと不幸になってしまうかのようです。

産後ケアとかをしているお店に多い印象です。

そのようなところは「根本から治す」なんてうたい文句もよく使いますね。

表現って難しい

いくつか「こんなうたい文句はまず怪しめ」をご紹介してきました。

ここでちょっとモヤっとする補足をしておきます。

ここまで紹介してきたうたい文句ですが、そのような表現をしているからといって内容を否定しているわけではありません。

なかにはいいものもあるでしょう。

しかし、このような表現をするということは「売る」ことが先行しており、あなたの体を良くすることが一番というわけではない可能性が高いです。

まずは怪しんで、調べてから利用するのがベターでしょう。

このあたりの表現方法はぼく自身、i-BALANCEというお店をやっている身として悩ましいところです。

断定したい、不安をあおりたい、インフルエンサーに紹介してもらいたい。

悪い考えが浮かびますが、せっかく鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師という医療系国家資格を取得したのですから、そんなことはしません。

ただ、表現って難しいですよね。

取り入れる前に天秤にかけるのもヘルスリテラシー

経済的負担や体への負担などを考えてみると、メリットだけのものはありません。

どんなものにもリスクはつきまといます。

鍼灸やマッサージも体にやさしいイメージがありますが、リスクは存在します。

- 鍼灸のリスク・・・多少の痛みや内出血、重いものだと気胸(肺を包む膜に穴が開くこと)など

- マッサージのリスク・・・揉み返しや強い圧迫による感覚異常、骨折など

鍼灸とマッサージは保険適応も可能ですが適応となる疾患が限られていること、医師の同意が必要なことから自費での施術が多く、経済的負担もリスクといえます。ただ、鍼灸師とあん摩マッサージ指圧師による治療目的の施術は医療費控除の対象になります。

なんにせよ、取り入れようとしているものに対し、リスクはどのようなものがあるのかを知ることが大切です。

その上で自分のなかでメリットとデメリットの天秤にかけて、メリットが上回るようなら取り入れるということをオススメします。

健康情報の入手方法

誰でも情報を発信できる時代です。

その情報のもととなる文献などを載せているならまだしも、そうでないものもたくさんあります。

そんな情報過多のなかでも、信頼度が高いのが公的機関のサイトです。

いくつかご紹介します。

厚生労働省eJIM

厚生労働省が提供している補完代替療法の情報メディアです。

eJIMではさまざまな補完代替療法について科学的根拠に基づいた情報を掲載していて、どのように利用しどのように向き合えばいいか、考えるヒントを教えてくれます。

補完代替療法をオススメしたり否定したりするものではなく、あくまでも個人の意思決定においてヒントになる情報を、という立場のもとに作られているメディアになります。

e-ヘルスネット

こちらも厚生労働省が提供している健康情報メディアです。

生活習慣病、栄養、運動、睡眠などなど体に関する質の高い情報を見ることができます。

すみずみまで見てみるとかなり体に関して詳しくなる、ボリュームたっぷりのメディアです。

HFnet

HFnetでは、健康食品の科学的根拠のある最新情報を提供しています。

世の中には健康に関する食品や情報がたくさんありますが、なかには科学的根拠のないものも紛れています。

誇大広告になりがちなのが、この業界の特徴なのでしょう。

そのなかで科学的根拠に基づいた最新情報を知ることができるのが、国立健康・栄養研究所が運営するHFnetです。

Mindsガイドラインライブラリ

Mindsガイドラインライブラリでは、さまざまな病気の診療ガイドラインを見ることができます。

診療ガイドラインとは、一般的な診療で使われる治療の手引きのようなもの。

病気を治療する上で1つの判断材料になるのが診療ガイドラインです。

ガイドラインは医師だけが見るものというイメージがありますが、そもそも診療ガイドラインとは医師と患者さんを支援する目的で作られています。

Mindsガイドラインでは、一般の人でもわかるように各ガイドラインに解説があり、その病気の仕組みや診断方法、改善方法などを知ることができます。

無料で見られるってすごい。

がん情報サービス

国立がん研究センターが運営する、がんに関する情報メディアです。

良いものは高額というサービスやモノが多いですが、日本の医療の場合は保険が適応でき、負担額が小さい医療が最高の治療方法です。

ぼく自身、命に関わる病気や事故をしたことがないため想像でしかないのですが、がん告知などで追い込まれた場合、お金のことは気にせずあらゆる可能性に希望を持ってしまうことは「そりゃそうだよな」と想像できます。

そこに目をつけるビジネスも存在するので、とても厄介。

健康を増進する情報サイトではありませんが、もしかすると将来役に立つ知識になるかもしれないため、ここで紹介させていただきます。

曖昧さに耐えるのもヘルスリテラシー

健康や美容に関して、どのような情報でもそれが100%正しいということはありません。

そして科学は進歩し、情報はどんどんアップデートされていきます。

診療ガイドラインでさえ、変化します。

この曖昧さに耐えられるかどうか、ということがヘルスリテラシーにおいてはとても重要になります。

そして今回ぼくが書いたこの記事も、批判はしても否定はしないという非常に曖昧な表現をしてきました。

「こんな表現の仕方は怪しい、でもやってること自体はいいのかもしれない」といった具合に。

どうかみなさまも、情報の曖昧さに耐える力を身につけていただきたいと思います。

その上で、さまざまな情報を読み解く力をつけていければ幸いです。

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

世間の「わかりやすく、簡潔に」という風潮と逆をいくような長い記事で申し訳ございませんでした。

参考文献

- 『医療リテラシー読本』著者 松村むつみ 翔泳社

- 『ナッジ×ヘルスリテラシー』編著者 村山洋史 江口泰正 福田洋 大修館書店

- 『民間療法は本当に「効く」のか』著者 大野智 科学同人

- 『医者の病院をうまく使い倒す34の心得』著者 山本健人 KADOKAWA

- 『認知バイアス事典』著者 情報文化研究所(山﨑沙紀子 宮代こずゑ 菊池由希子) フォレスト出版

- 『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』著者 ふろむだ ダイヤモンド社

- 『最高の老後』著者 山田悠史 講談社

- 『鍼灸のことが気になったらまず読む本』編著者 寺澤佳洋 中外医学社

- 公益社団法人 東京都医師会 ヘルスリテラシーって何?

- 厚生労働省 eJIM 「統合医療」とは?

- 健康を決める力 日本人のヘルスリテラシーは低い

- 保健指導リソースガイド 【新型コロナ】ネットやSNSの医療・健康情報は信用できる?ヘルスリテラシーを高める4つのポイント

- 公益社団法人 日本実験動物学会 法律・各省の基本方針

- 笑顔が好き。 誤った統計学4例。論文を正しく読む方法。

- 厚生労働省 加水分解コムギ末を含有する医薬部外品・化粧品の使用上の注意事項等について

- BMC Medical Education Is YouTube a reliable source of health-related information? A systematic review