「肩こりがひどくて、頭痛もある・・」

「腰がそろそろピキッといきそう・・」

「デスクワークで目がつらい・・」

このようなつらいコリには全身のマッサージがオススメです。

呼吸しやすく、全身ゆるめるマッサージ

i-BALANCEは強いマッサージや、バキバキするような矯正は行いません。

筋肉の走行や関節の動き、つらさの原因となる部分を考え、全体的に調整していきます。

デスクワークなどで丸まった体を整えて肋骨が動きやすい状態へ導くため、呼吸がしやすくなり、全身のめぐりが良くなります。

猫背や反り腰などの不良姿勢も自然と解消されていくため、定期的なメンテナンスにもオススメなメニューです。

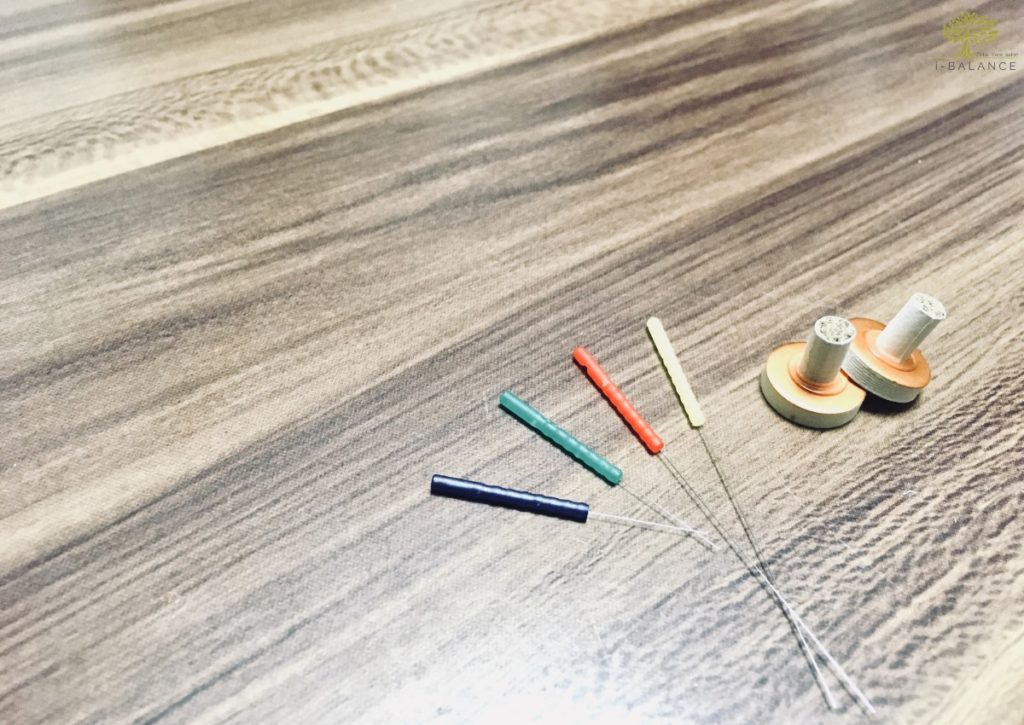

痛みや痺れがある場合は鍼灸も可能

痛みや痺れなど症状がつらい場合には、鍼灸を提案させていただきます。

髪の毛ほどの細い針を使い、原因となる筋肉へアプローチ。

さらに微弱な電気を流すことでコリを解消し、痛みを緩和させていきます。

恐怖心がある場合には無理には行いませんが、やってみるとほとんどの方が「大丈夫、むしろ気持ちよかった」という感想をお持ちになります。

この機会にぜひ、お試しください。

リフレクソロジーで足の疲れもケア

足のお疲れやむくみも気になる方には頭と体と足ツボマッサージもおすすめ。

じんわりと温かいホットジェルを使用したリフレクソロジーで、足裏から膝上までしっかりケアしていきます。

温めながらのマッサージで心もケア

黄土ホットパッドや遠赤外線温熱器、ヒートマットを使用し、マッサージによる血流促進効果をさらに高めて施術を行います。

足、腰、お腹、目元を温めるため施術後は体がぽかぽかです。

温めながらのマッサージと鍼灸で、呼吸のしやすい楽な体を取り戻しにいらしてください。